25 марта – праздник, который широко отмечают в Греции и в греко-кипрской общине Кипра. Его называют Днем независимости Греции, именно в этот день в 1821 году началась освободительная борьба греческого народа против османского ига.

В Греции и на Кипре праздник именуют Днем Греческой революции 1821 года.

События, связанные с борьбой за независимость Греции, происходили много лет назад. Но всё, что имеет отношение к национально-освободительной революции 1821-1829 годов, и по сей день находит отклик в сердцах миллионов греков. На Кипре 25 марта – государственный праздник и выходной день.

«Вестник Кипра» уже рассказывал историю возникновения этого праздника – в статье Людмилы Папаконстантину. Сегодня поговорим об этой важной дате более подробно.

Как началась революция

С момента падения Константинополя в 1453 году и последующего захвата турками Византии на всей территории некогда могущественной империи неоднократно вспыхивали народные волнения. Революция, начавшаяся в Греции в 20-х годах XIX века, была подготовлена тайной революционной организацией «Филики Этерия («Дружеское общество»). Она была создана в 1814 году в Одессе греческими негоциантами Афанасиосом Цакаловым (настоящая фамилия – Цакалос), Эммануилом Ксантосом и Николаосом Скуфасом.

В 1820 году «Филики Этерия» возглавил генерал-майор русской армии, участник Отечественной войны 1812 года, представитель константинопольского аристократического рода, переселившегося в Россию, Александр Константинович Ипсиланти. В начале 1821 года он сформировал в Яссах повстанческую армию и поднял антитурецкое восстание в Молдове. Оно уже послужило сигналом к началу греческой национально-освободительной революции. Но в июле войска Ипсиланти потерпели поражение при Драгошанах, после чего он вынужден был уехать в Австрию.

Младший брат Александра, Дмитрий, также офицер русской армии, был направлен в июне 1821 года представителем главы комитета «Филики Этерия» на охваченный огнем Пелопоннес. Проявив себя опытным военачальником, в 1822 году он становится главнокомандующим войсками восточной Греции, территорию которой его армия полностью освободила от турок.

Первая Конституция

Согласно популярной легенде, именно 25 марта, в праздник Благовещенья, митрополит Старых Патр Германос благословил знамя восстания – синий крест на белом фоне. В то же время Константинопольский патриарх Григориос V предал всех восставших анафеме, выполняя требования османских властей. Это, однако, не спасло самого патриарха, которого повесили на воротах патриархии 10 апреля (в 1921 году патриарх Григориос был причислен к лику святых).

Восстание стремительно разрасталось, были взяты Каламата и Триполица, бои перекинулись с континентальной Греции на острова Эгейского моря.

В 1822 году руководители восстания создали Национальное собрание, которое провозгласило независимость Греции и приняло Конституцию.

Успехам первых двух лет способствовал тот факт, что османы в то же время воевали с Персией и все их силы были брошены на восток. Подавлять множество очагов восстания в Греции было просто невозможно.

Стараясь сломить сопротивление греческого народа, турки пошли на чудовищное преступление. В пасхальные дни 1821 года янычары вырезали 23 тысячи жителей острова Хиос, а несколько тысяч были захвачены в плен и проданы в рабство. Это событие возмутило всю Европу. 21-22 июня 1824 года османы вновь продемонстрировали свою жестокость, расправившись с 20 000 человек, нашедших прибежище не небольшом острове Псара.

Перелом

Летом 1822 года повстанцы разгромили тридцатитысячную турецкую армию, вторгшуюся на Пелопоннес. Несмотря на ряд крупных побед, среди участников восстания возникли противоречия, что привело к гражданской войне 1823-1825 годов.

Османы воспользовались внутренними дрязгами повстанцев и смогли расправиться с большинством из очагов восстания. 10 апреля 1826 года после почти года осады был взят город Месолонги.

Положение греческой армии стало критическим. Россия, Англия и Франция направили в греческие воды свои морские силы. 8 (20) октября 1827 года в Наваринской бухте произошло морское сражение между русско-англо-французскими и турецко-египетскими кораблями. Оно продолжалось около четырех часов и закончилось уничтожением турецко-египетского флота.

Разгром турецкого флота способствовал не только национально-освободительной борьбе греческого народа, но и победе России в русско-турецкой войне 1828-1829 годов, а также успеху Третьей Архипелагской экспедиции союзной русско-франко-британской эскадры в Средиземное море в 1827-1829 годах.

Благодаря победе европейских держав над Высокой Портой османы вывели свои войска из Пелопоннеса, Центральной Греции и с Кикладских островов. Именно эти регионы плюс остров Эвбея и вошли в состав новообразованного греческого государства со столицей в Навплионе. В 1833 году столица была перенесена в Афины.

Президент Греции – русский дипломат с кипрскими корнями

Среди руководителей греческой революции было много талантливых людей, проявивших высокие военные и политические способности. Это братья Ипсиланти, Я. Макрояннис, Т. Колокотронис, И. Каподистрия и многие другие.

Из перечисленных имен хочется особо выделить трагическую фигуру графа Иоанниса (Ивана Антоновича) Каподистрии (1776-1831), имевшего кипрские корни.

Политическая деятельность графа долгие годы была связана с Россией. Находясь с 1809 по 1827 годы на русской дипломатической службе, Иоаннис Каподистрия был посланником в Швейцарии, участвовал в работе Венского конгресса, а с 1816 года управлял (совместно с К. Нессельроде) Министерством иностранных дел.

Одной из задач русской политики он считал освобождение европейских территорий от оттоманского ига и создание на Балканах ряда христианских государств под покровительством России. В 1822 году, взяв бессрочный отпуск, поселился в Женеве. Касаясь судьбы Греции, Каподистрия в докладной записке на имя императора Николая I подчеркивал: «Вековой опыт научил греков тому, что только Россия может обеспечить их подлинную национальную независимость».

В 1827 году И. Каподистрия был избран президентом Греции. До последних дней он оставался сторонником дружественных отношений с Россией. В 1831 году граф Каподистрия был убит в Навплионе, став жертвой заговора.

«Любящие греков»

Греческое национально-освободительное движение нашло живой отклик в Европе. Среди тех, кто прибыл сражаться за свободу Греции, были сербские, болгарские и черногорские воины, польские революционеры, итальянские карбонарии, русские добровольцы. Их называли «филэллинами», то есть «любящими греков».

Самым знаменитым иностранцем, сражавшимся за свободу Эллады, был известный английский поэт лорд Джордж Гордон Байрон, который погиб при осаде турками города Месолонги. Но были и другие. Некоторые из них лично принимали участие в военных действиях за свободу Греции, как то: вюртембергский генерал граф Карл фон Норман-Эренфельс, Санторре ди Сантароза, полковник Томас Гордон и другие.

Иные поддерживали греков своими произведениями, политическими решениями и деньгами. Один из таких филэллинов, Александр Сергеевич Пушкин, в 1821 году написал стихотворение «Гречанке»:

Гречанка верная! не плачь, – он пал героем,

Свинец врага в его вонзился грудь.

Не плачь – не ты ль ему сама пред первым боем

Назначила кровавый Чести путь?

Тогда, тяжелую предчувствуя разлуку,

Супруг тебе простер торжественную руку,

Младенца своего в слезах благословил,

Но знамя черное Свободой восшумело.

Как Аристогитон, он миртом меч обвил,

Он в сечу ринулся – и падши совершил

Великое, святое дело.

Кипр и «Фелики Этерия»

С войной за независимость от турецкого ига в Греции тесно связаны трагические события, имевшие место на Кипре. Начало восстания не могло оставить равнодушными греков-киприотов, которые с 1571 года испытывали на себе гнет турок. Многие видные деятели греческой общины острова во главе с Архиепископом Киприаном и митрополитами были членами «Филики Этерия».

Архиепископ был посвящен в цели и план действий тайной организации в 1818 году, когда на остров прибыла группа из трех этеристов. Укрытием и местом их тайных встреч с Киприаном был подземный ход (сохранившийся до наших дней), который соединяет здание Всекипрской гимназии с расположенной напротив Архиепископией. Тогда это учебное заведение, открытое в 1812 году архиепископом Киприаном, который заботился о просвещении народа, называлось Греческая школа.

В 1820 году Александр Ипсиланти спросил у архиепископа, примкнет ли остров к вооруженной борьбе. Киприан ответил, что Кипр поддержит греческую революцию только деньгами и продовольствием, поскольку у киприотов нет ни флота, ни навыков вооруженной борьбы, а это значит, что для победы восстания практически нет никаких шансов. Турции без особого труда удастся подавить любое выступление.

Спустя несколько месяцев, Ипсиланти прислал через своего соратника письмо, в котором благодарил архиепископа за значительную помощь. Кроме того, в иносказательной форме он сообщал о скором начале освободительной войны.

Турецкому правителю острова Кучуку Мехмету, наместнику султана Махмуда II, стало известно, что Кипрская Православная Церковь помогает греческим революционерам. Он добился разрешения султана на применение карательных мер.

Понимая, что жизни архиепископа угрожает опасность, многие советовали ему покинуть остров, но он отказался.

Трагическая судьба священников

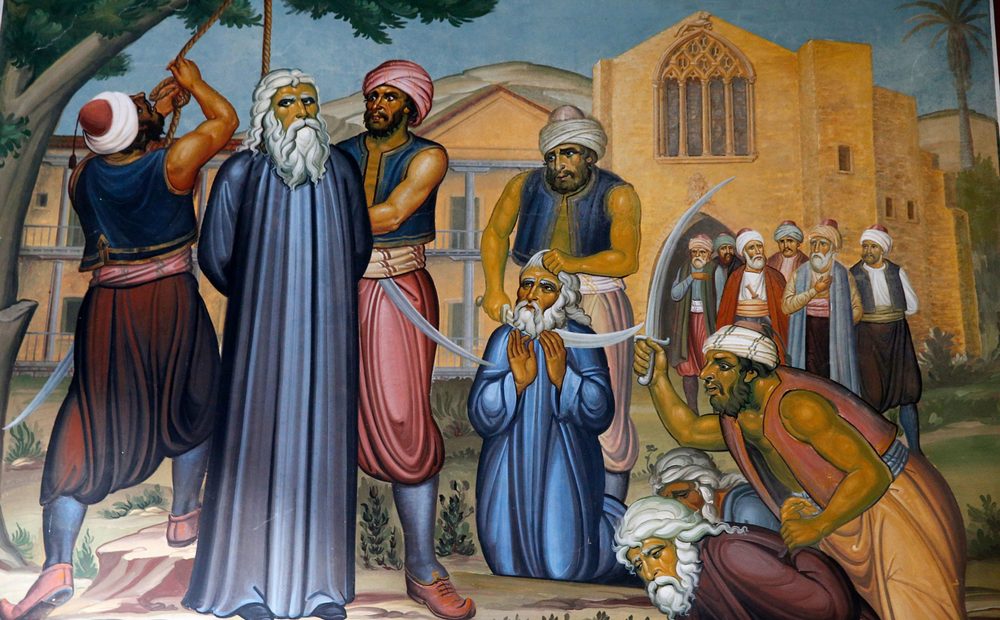

Хорошо зная имена руководителей заговора, наместник султана решил опередить их действия против властей. 9 июля 1821 года Кучук Мехмет обязал все высшее православное духовенство явиться в Никосию и устроил над ними жестокую расправу.

В этот день архиепископа Киприана публично повесили на дереве напротив средневекового дворца Лузиньянов. Тогда же были обезглавлены все три митрополита – Керинийский Лаврентий, Китионский Мелетий, Пафосский Хрисанф, казнены настоятели многих монастырей и миряне.

Зверская расправа над греками-киприотами продолжалась с 9 по 14 июля. Всего погибло 476 священнослужителей и большое число мирян. Были разграблены монастыри и конфисковано имущество казненных.

Часть погибших была захоронена в Никосии на кладбищах Паллурьетиссы и Агион Омологистон, а 17 человек – главы Кипрской Церкви и несколько именитых горожан – погребены у церкви Панагия Фанеромени. В 1872-1873 годах их останки поместили в храме в специально сооруженной гробнице под святым алтарем, а в 1930 году – в построенном для этой цели во дворе церкви мраморном мавзолее.

На усыпальнице начертана эпитафия, сочиненная профессором Афинского университета С. Минарду: «О вы, священники-мученики, пожертвовавшие своей жизнью, и вы – мученики-герои; теперь с небес, где вы пребываете, дайте своей родине свободу».

Эта статья была впервые опубликована в «Вестнике Кипра» 25 марта 2023 года. Часть информации могла устареть.