Какие вопросы стоят перед Церковью в той точки истории, которой достигла современная европейская цивилизация? Одинаковы ли эти вопросы для Русской и Кипрской Православной Церкви? Сможет ли Церковь найти верные ответы, и если да, то поменяется ли в ней самой чтонибудь после этого? В этой статье мы постараемся кратко обозначить те проблемы, которые, на наш взгляд, актуальны для Церкви и от решения которых уже нельзя уклониться.

Впервую очередь необходимо обозначить, что мы подразумеваем под Церковью. С одной стороны, Церковь воспринимается как мощная организация, которая управляется своим предстоятелем (архиепископом или патриархом). Именно он, вместе с небольшим кругом архиереев, и направляет корабль церковный. Изнутри же церковная система смотрится совсем по-другому: Церковь состоит из множества простых людей, приходских священников, сотрудников церковных учреждений и, наконец, епископов. Настроения и предпочтения простого народа – самой многочисленной группы – принимаются во внимание при том или ином решении (яркий пример последних лет – обсуждение документа «Церковнославянский язык в жизни Русской Православной Церкви в XXI веке», который в итоге, из-за разгоревшихся споров, был вовсе снят с повестки). Каков в итоге механизм ответа на те вопросы, которые мы обозначим? В богословии существует понятие «рецепции» – принятия Церковью (то есть всеми верующими) тех или иных решений.

Примером тут может служить вопрос о частоте Причащения (как часто нам необходимо причащаться?). В советское время нормой было редкое Причащение (несколько раз в год). Постепенно, однако, в церковную среду проникало (в основном благодаря самиздату) противоположное мнение – о частом (несколько раз в месяц или за каждой литургией) Приобщении. В 90-е годы это мнение встретило как ярких сторонников, так и ярких противников. На сегодняшний день, после многолетних споров, можно явно говорить о том, что возвращение к практике частого Причащения распространилась почти по всей Русской Православной Церкви (за редкими исключениями) и было отражено в том числе и в официальном документе («Об участии верных в Евхаристии»).

Итак, попробуем кратко описать насущные вопросы.

ЦЕРКОВЬ И СОВРЕМЕННОЕ ОБЩЕСТВО ПОСТМОДЕРНА

Благодаря прогрессу в области технологий современное общество разительно отличается от того общества, в котором Церковь привыкла существовать. Никогда еще простому человеку не было так легко получить огромное количество информации по любому предмету, причем сделать это всего в один клик. Благодаря технологиям человек может проникнуть в любую точку планеты и, не выходя из дома, посмотреть самые заповедные места. Современный человек хочет доступности новых знаний, а значит, и доступности в церковной и богослужебной жизни. В этих условиях Церковь призвана не только активнее осваивать новые технологии, но и сделаться открытой к запросам простых людей. Прошли времена, когда от вопросов можно было спрятаться за простыми фразами типа «Больше помолитесь», «Читайте святых отцов» и т.п. Современному человеку нужно максимум знаний, но при этом они должны быть краткими, ясными и четкими, выраженными понятным языком. Как в этих условиях должна строиться миссионерская и катехизаторская работа Церкви? Точного рецепта нет, но факт, что она должна быть максимально творческой и неформальной, отвечать на вопросы каждого индивидуально, но при этом суметь сплотить людей и показать им красоту их единства.

ЦЕРКОВЬ И ГОСУДАРСТВО: ВМЕСТЕ ИЛИ ВРОЗЬ?

Одинаково актуально этот вопрос стоит как на Кипре, так и в России. На Кипре Церковь не отделена от государства, священнослужители получают часть своего жалованья из госбюджета, государство финансирует церковные проекты. Может ли при таких условиях Церковь критиковать нехристианские решения, которые принимаются на законодательном уровне? Представить это в принципе возможно, но довольно сложно. Государство имеет отчетливый механизм влияния на Церковь, что зачастую избавляет его от справедливой критики. В России ситуация несколько иная – Церковь там отделена от государства, но при этом получает определенную поддержку различных своих проектов. Тенденции таковы, что нынешняя политика российских властей, направленная на сохранение «традиционных ценностей», вызывает живой отклик у представителей Церкви, которые готовы защищать любые инициативы государства (например, недавнее сжигание санкционных продуктов) добровольно, лишь ради того, чтобы дать государству возможность и дальше стоять на страже традиций. Во многом тут играет роль наследие имперского и совесткого прошлого с его неоспоримой поддержкой любых начинаний светской власти.

ЦЕРКОВЬ И СОВРЕМЕННАЯ МОРАЛЬ

Третье, на что нужно обратить внимание, это явные изменения в общественной морали. Нравится нам это или нет, но в Европе общественная мораль в сфере отношений полов уже поменялась. Вполне нормальным как в Европе, так и в России считаются разводы, отношения до брака, связи с женатыми людьми. В этом вопросе Церкви необходимо проявлять деликатную твердость в том, чтобы грех называть грехом, но при этом всячески стараться уврачевать раны тех, кто пошел неверным путем. Могут ли люди, которые живут в соответствии с теми положениями современной морали, которые противоречат христианской этике, быть членами Церкви и участвовать в ее жизни? В полной мере, пожалуй, все-таки нет, однако альтернативные пути возможно найти. Более конкретно: едва ли человек, ведущий интимную жизнь вне брака или являющийся гомосексуалистом, может причащаться Тела и Крови Христовых, однако это не означает, что он не должен вовсе появляться в храме и исключить из своей жизни молитву и попытки обращения к Богу. Дело священника в этом случае – напоминать о высоте христианского идеала.

Мы обозначили лишь некоторые проблемы и наметили возможные пути их решения. Наверняка каждый может вспомнить еще множество нерешенных вопросов или тем, требующих повторного рассмотрения и переоценки некоторых установок прошлого. Необходимо помнить, что ответ на вызовы времени во многом зависит от активной позиции нас самих – верных, составляющих Тело Христово.

Георгий ВИДЯКИН

Настоятель русскоязычного прихода свт. Николая

в Лимассоле

ОБУЧЕНИЕ

Лимассольская Митрополия и Православный Свято-Тихоновский Гуманитарный Университет приглашают на обучение

ОСНОВАМ ПРАВОСЛАВНОГО БОГОСЛОВИЯ И КУЛЬТУРЫ

Варианты обучения:

Трехгодичные курсы с возможностью получения свидетельства ПСТГУ

Модульные образовательные программы

Открытые лектории.

Обучение 4 дня в месяц в вечернее или дневное время.

В этом году состоится первый выпуск студентов, которые получат свидетельства об окончании Богословских курсов ПСТГУ и Лимассольской Митрополии

27 января в Митрополии Лимассола в 18.00 состоится организационное собрание. Приглашаем всех желающих и слушателей курсов.

БОГОСЛОВСКИЕ КУРСЫ

(ЗИМА-ВЕСНА 2016)

1. Свящ. Феодор Людоговский, к.филол. н. «Введение в православную гимнографию».

22-25 февраля

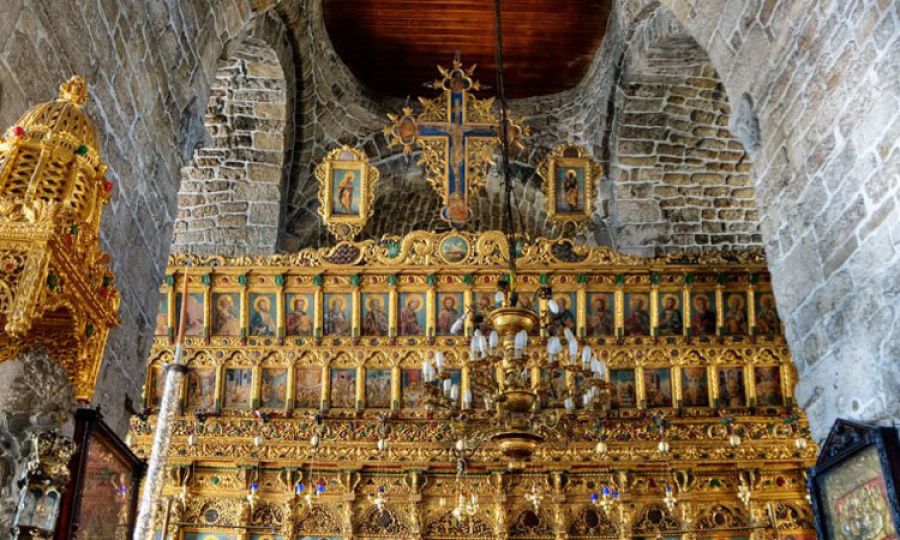

2. А.М. Копировский, к. богословия, к.пед.н. «Христианское искусство после иконоборчества».

24-27 марта

3. А.Б. Зубов, д. ист. н., проф. «История религий»

даты уточняются.

4. А.Ю. Виноградов, к.и.н., доцент «Введение в агиографию»

3-6 мая.

ЛЕКТОРИИ

1. Иеромонах Димитрий Першин «Православное миссионерство», даты согласовываются.

2. Протоиерей Павел Великанов «Современная проблематика Православия» Апрель — даты согласовываются.

3. Алексей Ильюхов «Мифы о паллиативной медицине при лечении онкологических больных», даты согласовываются.

Телефоны для справок – 99 026 525, 99 195 107