Татьяна Рахматулина из Никосии приехала в Москву учиться в 1965 году – и задержалась на 13 лет. Какой жизненный, студенческий и профессиональный опыт дало ей обучение в СССР – в очередном интервью серии «Вестника Кипра».

– Татьяна, расскажите нам немного о себе. Как так получилось, что вы оказались в СССР?

– Я родилась в Никосии в семье госслужащего. Окончила классическое отделение гимназии и мечтала учиться в России. Тогда выходил журнал «Советский Союз», и папа регулярно приносил его домой. Читая этот журнал на английском языке, я горела желанием попасть в эту страну.

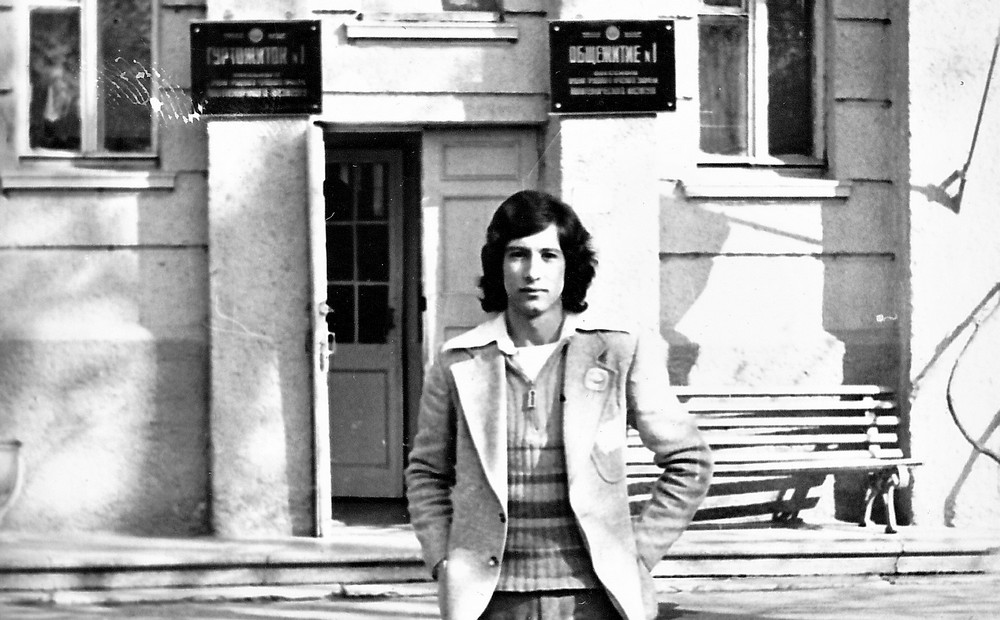

Я οказалась в Москве по стипендии Общества кипрско-советской дружбы. Когда я думаю о том, сколько лет прошло с тех пор, как я впервые ступила на порог страны моей мечты, у меня… кружится голова. Прошло всего 20 лет после разрушительной Второй мировой войны, когда страна возрождалась из пепла. И прошло всего несколько месяцев после ухода из власти Н. С. Хрущева, конца «хрущевской оттепели» и начала правления Л. И. Брежнева, эпохи застоя. Терминология, конечно, сегодня многими оспаривается… Но это уже другая тема.

Моя любовь к русской классике – к Тургеневу, Достоевскому, Толстому, Чехову и другим классикам – привела меня в 15 лет к изучению русского языка в Общество кипрско-советской дружбы. Много знаний по русскому языку, признаюсь, так и не получила, но выиграла единственную стипендию, которую они давали ежегодно для обучения на филологическом факультете в Москве.

– Расскажите свои впечатления, когда вы впервые оказались в СССР?

– Мои первые впечатления относятся к Одессе, куда мы прибыли на теплоходе «Аджария» 26 августа 1965 года. Меня поразила знаменитая одесская лестница, где снималась соответствующая сцена в фильме Сергея Эйзенштейна «Броненосец Потемкин». Это было впечатляюще!

Два дня мы пробыли в Одессе на медицинском обследовании, а затем нас посадили на поезд до Москвы. Первое впечатление от Москвы я помню до сих пор. Мы вышли на перрон на вокзале, и нас повели к автобусу в общежитие. В это время кончился дождь, и я помню, какой зеленой, чистой, свежей показалась мне Москва, какой таинственной, величественной и манящей. Любовь с первого взгляда, которая длится до сих пор. Это мой самый любимый город, город, по которому я всегда буду тосковать. Сегодня он стал еще прекраснее!

– Каково это? Быть иностранным студентов в то время?

– Мы, иностранные студенты, были встречены с большой любовью и пониманием не только нашими сокурсниками и профессорами, но и людьми в целом. Нам выдали студенческое пособие, равное средней зарплате российских рабочих! 90 рублей в месяц. Нас тут же отвезли в универмаг и одели с ног до головы! И все это бесплатно! Я не знаю, была ли тогда преступность и насколько. Но знаю, что нас никто никогда не обижал.

Конечно, был первый шок, когда мы увидели, что нет туалетной бумаги и туалетного мыла. Но вскоре мы к этому привыкли, как и к слову «дефицит» и глаголу «достать». Но все это ни на минуту не смогло ослабить нашу любовь к стране и ее жителям.

– Можете ли вы поделиться своими впечатлениями от уровня преподавания?

– Что нас поразило, так это простота и доступность преподавателей и их постоянная готовность помочь нам, когда мы просили об этом. Это на подготовительном факультете, пока мы учили язык. А потом, в университете, поразило, насколько доступными были преподаватели всех рангов.

В университете, помимо знаний, которые они нам давали, самое главное – это то, что они учили нас думать и исследовать, искать. Они давали нам кирпичики, из которых впоследствии можно было строить свою личность образованного, эрудированного человека.

В то время, несмотря на все идеологические и партийные ограничения, несмотря на все клише и лозунги, которые, конечно, не очень касались нас, иностранных студентов, наука, а значит и образование, имели очень прочную структуру. Преподаватели, сами образованные и культурные, знали, что и как преподавать. Они хорошо знали свой предмет, и их лекции были наполнены смыслом.

– В каком университете вы научились всему, что знаете сейчас? Как проходило обучение русскому языку?

– Я окончила филфак МГУ. Год проучилась в ЛГУ и так познакомилась и с городом на Неве. Зарубежную литературу нам преподавала одна из подруг Сергея Есенина!

На филологическом факультете Ломоносовского университета, помимо всего прочего, три учебных года подряд мы занимались русским языком. Грамматика, синтаксис, орфография – все имело твердые и четкие правила! После сложного греческого языка, с его античностью, демотикой и катаревусой, который путал и затруднял нас, – вдруг русский, со всем его богатством, но так хорошо организованный и структурированный. К сожалению, сегодня мы не можем сказать того же, когда каждый говорит и пишет, как хочет… Но это уже другой вопрос.

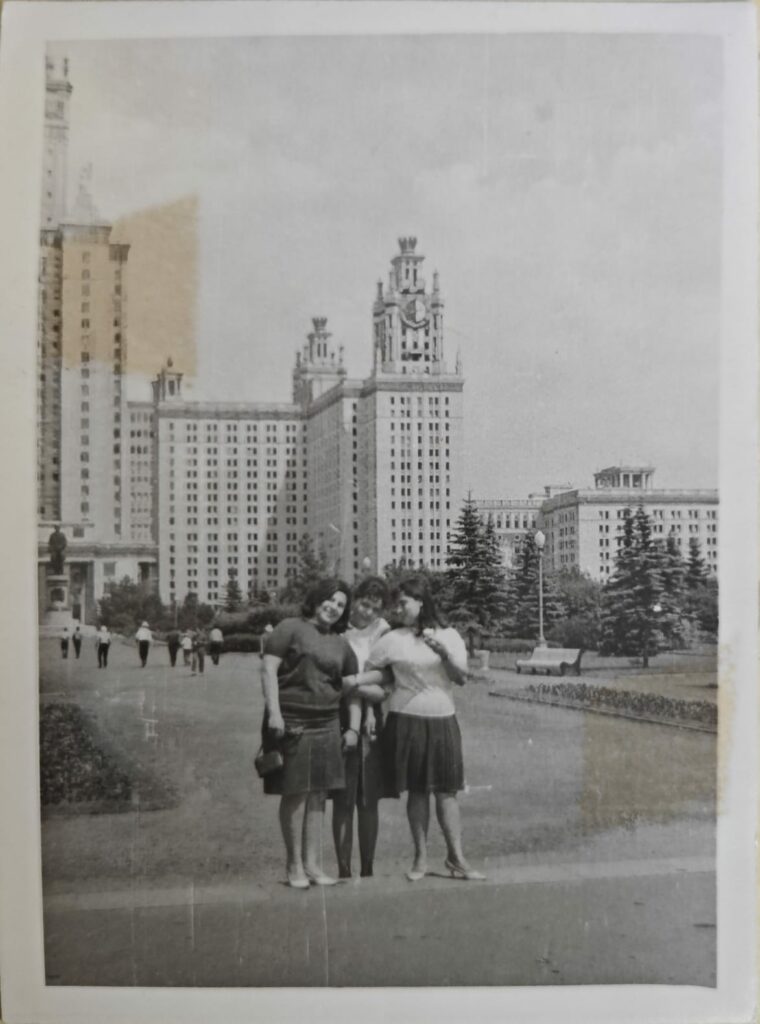

То, что я училась, жила и работала в Москве в общей сложности 13 лет, уже само по себе является Школой! Мне посчастливилось учиться в старейшем и известнейшем университете страны! МГУ им. Ломоносова, Ломоносовский университет, как его называют в странах Запада. Уровень был очень высокий. Я чувствовала и до сих пор чувствую, что я какая-то избранная, счастливица, потому что мне повезло учиться в этом университете. Он дал мне не только навыки, но и любовь к углубленному изучению и исследованию литературы и истории этой страны.

Нам щедро давали знания, всегда были любезны и отзывчивы. Между нами и преподавателями не было никакой дистанции, никакого высокомерия.

– Какие возможности для исследований и научных поисков предоставила вам ваша учеба в CCCP? Есть ли у вас какие-либо исследовательские проекты или публикации, которыми вы гордитесь?

– С первой минуты я поняла, что моя цель – учиться, а потом передавать эти знания Кипру и Греции. Внести свой вклад в распространение русской литературы среди греков. Так я перевела и опубликовала, еще будучи студенткой, свою первую работу. Это был рассказ Юрия Нагибина «Камаров». Он был опубликован в старейшем литературном журнале Кипра «Неа Эпохи», который продолжает выходить и по сей день.

За 55 лет непрерывной работы с русским языком в моем переводе вышло много литературных произведений, самым важным из которых я считаю «Антологию русских межвоенных рассказов», Афины, 2005 год. Мною были отобраны и переведены рассказы 32 известных и не известных тогда русских авторов. Работа была удостоена в Афинах приза за лучшую переведенную книгу на греческом языке за 2005 год, и с тех пор ее продолжают изучать во Фракийском университете Демокрита в Греции.

– Какие уроки или ценности вы унаследовали от советской образовательной системы, которые по-прежнему имеют значение для вас в современном мире?

– Прежде всего, умение писать и выражать свои мысли просто, понятно. Сложные интеллектуальные выражения мне чужды. Этой простоте меня научили мои учителя в далекие университетские годы.

– Какой культурный и международный опыт вы приобрели во время учебы? Как это повлияло на ваше мировоззрение и отношения с другими людьми?

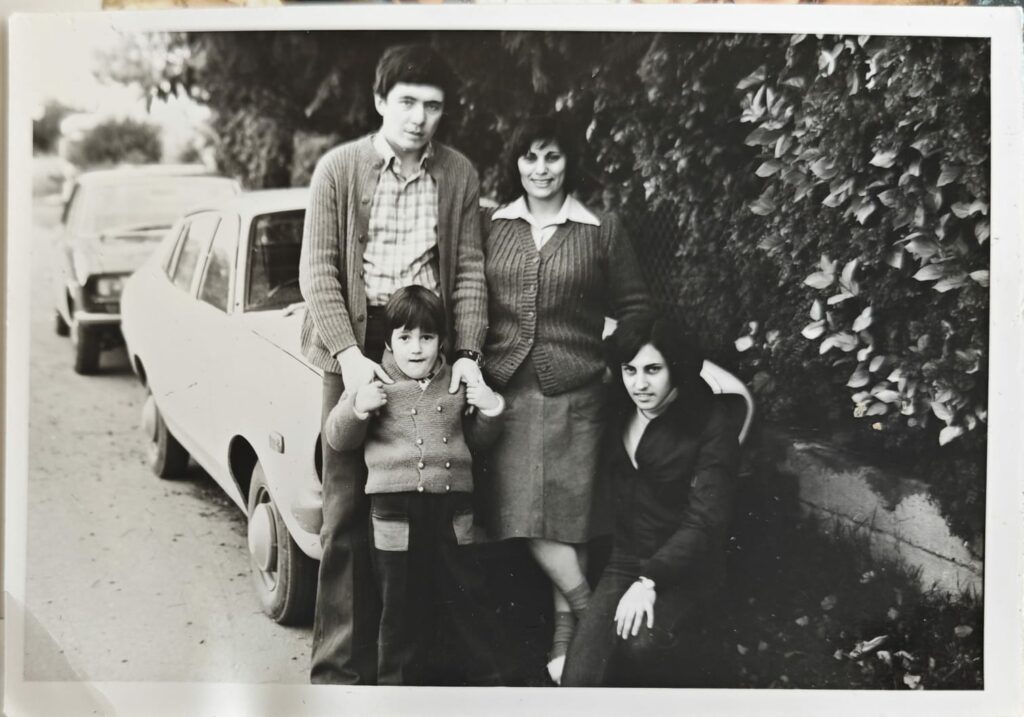

– Большое влияние на меня оказали честность и искренность моих советских однокурсников. Мне посчастливилось очень рано выйти замуж за москвича, студента физического факультета МГУ им. Ломоносова. Он ввел меня в круг русского студенчества, где была настоящая жизнь. Помню, как однажды вечером мы сидели с друзьями с физфака в нашей комнате – у нас тогда была целая (!) комната в 15 квадратных метров в коммунальной квартире в центре Москвы. И было проще собираться в собственном пространстве. И вот как-то вечером остальные обсуждали различные ограничения системы. Я слушала и соглашалась. Но когда я попыталась высказать какую-нибудь критику, меня остановили, сказав: «Стоп! Ты не имеешь права судить! Мы вас бесплатно обучаем и кормим. У вас не должно быть никаких претензий!» Как ни странно, я не обиделась, я почувствовала гордость за наших друзей. Мне казалось, что они правы, что их позиция очень патриотична.

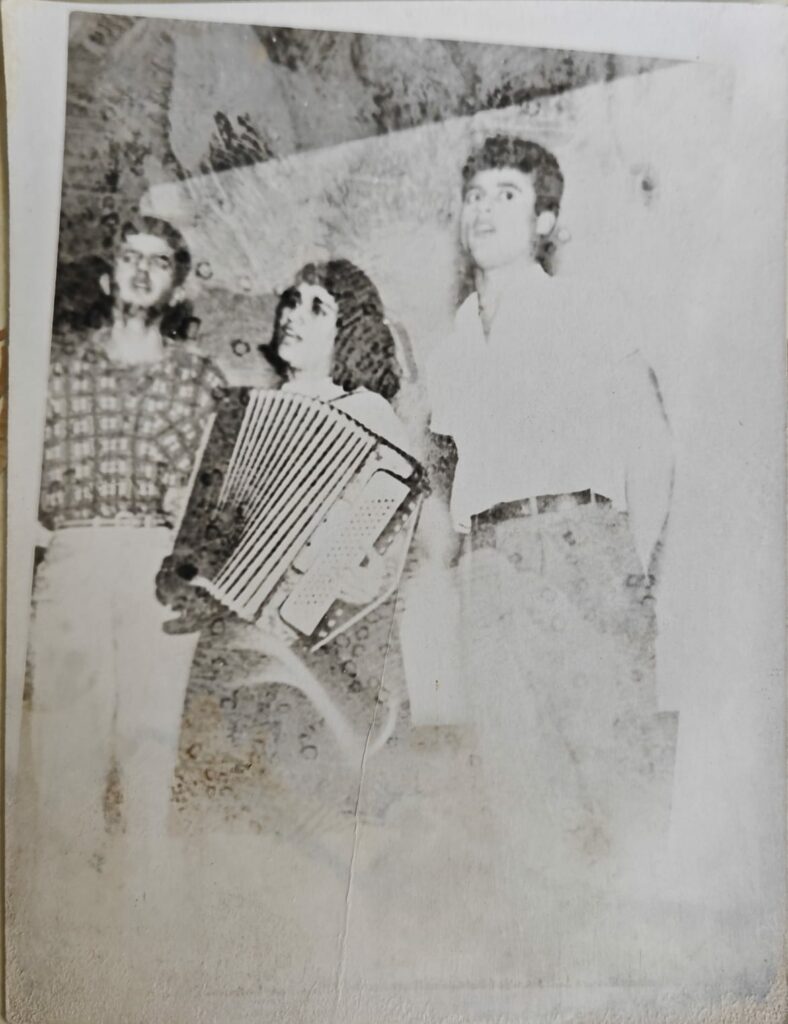

А в другой раз мы были в Молдавии, в Кишиневе, на концерте в Кишиневском университете. В скобках скажу, что Слава, мой муж, был в музыкальной группе, которую создали тогдашние студенты третьего курса физического факультета, впоследствии знаменитый дуэт Сергея и Татьяны Никитиных. Слава играл на контрабасе, а Сергей на гитаре. Не помню, был ли у них еще какой-то инструмент. Пели жена Сергея, Татьяна, он сам и их сокурсница, советская испанка Кармен. В то время они были востребованы, и поэтому их пригласили выступить в Молдавии. Они взяли меня с собой, объявив, что я… художник по свету. Так вот, я помню, как один их сокурсник, который поехал с нами, отдал всю свою студенческую стипендию на «Розу Пушкина». Что это была за роза, я тогда не понимала, да и сейчас не понимаю. Конечно, скорее всего, это была благотворительная акция в честь Пушкина. Важно было то, что этот тонкий, мечтательный студент (я помню его до сих пор) пожертвовал всю свою студенческую зарплату на какое-то благотворительное дело. Это была несравненная молодежь, советская молодежь…

– Какие моменты во время вашей учебы оставили наиболее яркие воспоминания? Можете ли вы поделиться какой-либо интересной историей из студенческой жизни?

– Я была одной из первых – если не первой, не знаю – западноевропейских студенток, которая вышла замуж за советского гражданина. В 1967 году. Я вышла замуж раньше, чем поженились даже Высоцкий и Марина Влади, брак которых стал беспрецедентным событием три года спустя. Этот брак дал мне возможность хорошо узнать советскую среду, пожить в тех условиях, в которых жили русские, а не в общежитиях, где жили иностранные студенты. Общение с обычными людьми, проживание с ними в течение восьми лет в коммунальной квартире помогли мне понять этот народ, выучить его язык, что мне пригодилось в дальнейшем при переводе его литературы.

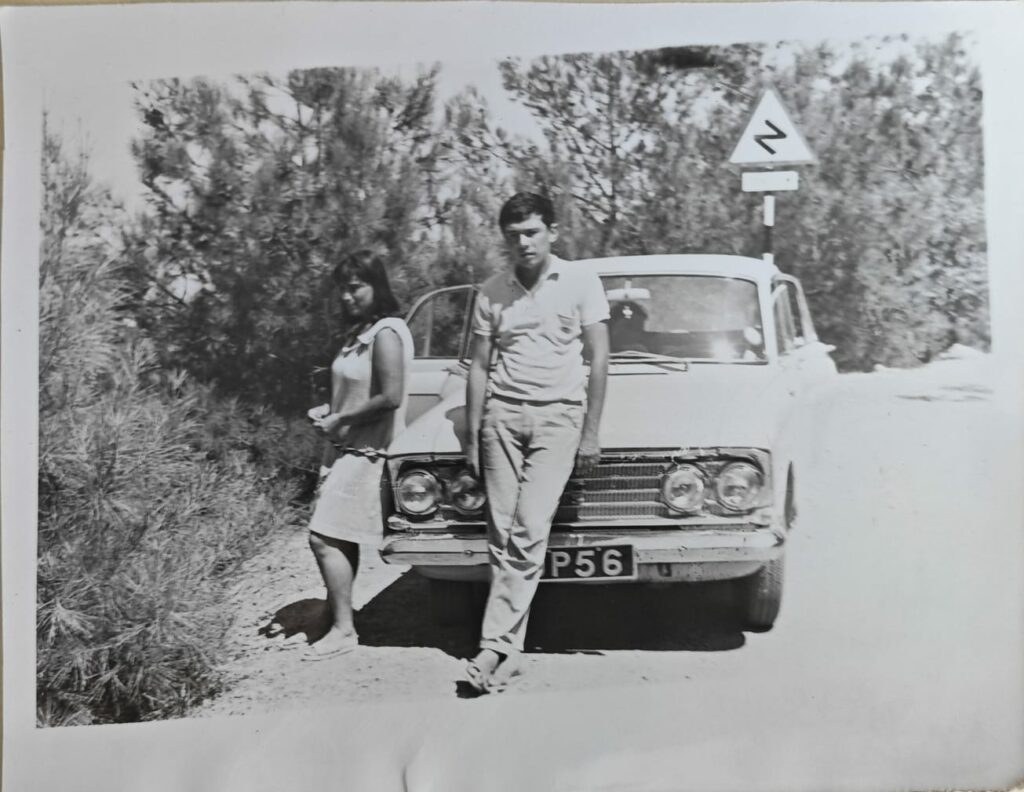

А еще мое (случайное) русское имя – Татьяна – и татарская фамилия мужа – Рахматулина – дали мне возможность свободно путешествовать по стране.

Два момента, которые произвели на меня впечатление и которые я помню до сих пор. Первый – концерт Владимира Высоцкого, это было, наверное, в 1967-м или 1968 году, в нашем университете, где нам со Славой удалось пробраться в зал, который был переполнен студентами, не висевшими только на люстрах, и увидеть и услышать его, пусть издалека. Помню, как он сидел на сцене, свесив ноги, и пел таким необычным голосом. Сегодня я ношу это воспоминание в себе как бесценное сокровище…

Второе – это когда музыкальная группа студентов, о которой я говорила выше, поехала выступать в Переделкино, подмосковное местечко, где у людей литературы и искусства были дачи. Естественно, я поехала с ними. Приехали мы туда довольно рано и, разместившись, сели на скамейки в саду передохнуть. Вдруг мы увидели, что там гуляет с другом великий юморист Аркадий Райкин. Мы все замерли и смотрели на него, пока он проходил мимо нас. Аркадий Райкин собственной персоной! Когда я оправилась от шока, то вскочила с листом бумаги и ручкой и подбежала к нему. От неожиданности я выскочила перед ним и дрожащим голосом, заикаясь, попросила автограф. «Конечно, конечно», – сказал он и написал мне посвящение, подписав его. Позже мне было стыдно за свою дерзость, но сегодня, спустя столько лет, я чувствую себя счастливой от того, что на мгновение оказалась рядом с ним.

– Общаетесь ли вы с кем-нибудь из однокурсников и педагогов?

– К сожалению, после университета я не сохранила ни дружбы, ни общения. Просто так получилось. Но когда в 1998 году мне понадобились какие-то документы из университета и я позвонила в отдел по работе с иностранными студентами, чтобы их запросить, женщина, к которой меня направили, вспомнила меня. «Как же я вас не помню! – сказала она. – Это же вы вышли замуж за нашего!» 30 лет спустя! Так впечатлил, видимо, брак иностранки с русским.

И еще 20 лет назад, работая в посольстве Кипра в Москве, я снова оказалась в своих старых местах, организовав две лекции: на филологическом факультете и на факультете журналистики МГУ – на тему «Греческая песня городов» (Ребетико). Для этого я пригласила в Москву писателя и исследователя Неархоса Георгиадиса, который также прочитал лекции, имевшие большой успех. Я видела, с каким воодушевлением студенты слушали то, что было для них новым.

– Как вы видите будущее сотрудничества между Россией и другими странами в области образования и науки, основываясь на вашем опыте?

– Наша страна может только выиграть от сотрудничества с Россией в области образования и науки. Россия по сравнению с Кипром – колосс! И по интеллектуальному богатству, и по средствам получения знаний.

– Какие советы или рекомендации вы бы дали молодым людям, которые рассматривают возможность обучения в России?

– Те, кто решил учиться в России, помимо знаний, которые они получат, должны считать себя счастливчиками. У каждой страны есть своя специфика, но Россия уникальна! Географически это огромная страна с многонациональным населением, очень богатая культурой, традициями и природными красотами. Русский язык очень красив и выразителен. Его легко выучить для общения, но, возможно, вы никогда не сможете выучить его настолько, чтобы говорить на нем как на родном языке. Произношение очень сложное, но и грамматика весьма трудная. Я никогда не перестаю его учить, и мне кажется, что я никогда не выучу его до конца. Но знаем ли мы свой язык? Покорение языка, да еще такого богатого, как русский или греческий, – это вечный труд, это чрезвычайно интересное путешествие в бесконечность филологии.

Нет такой области, в которой бы не выделялась и не различалась необъятность России. В искусстве, в литературе, в науке, в спорте. Во всем! Я считаю себя избранницей, потому что училась и жила в этой стране. Я бесконечно благодарна.

Добавлю, что мой отец, когда я стала учиться в Советском Союзе, из чувства благодарности стране, где училась его дочь, купил советский автомобиль – «Москвич». Но бедная машина не выдержала 40-градусной жары. Однако мой отец был доволен, что в какой-то мере показал так свою благодарность…

Беседовала Костина Полина

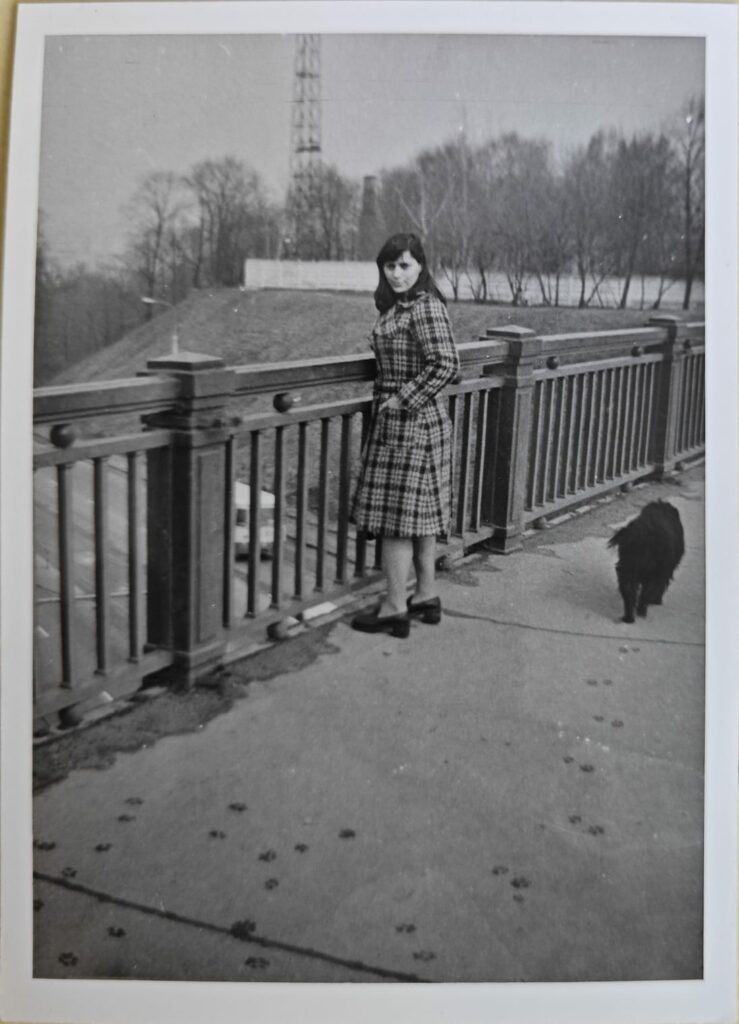

Фото из личного архива Татьяны Рахматулиной