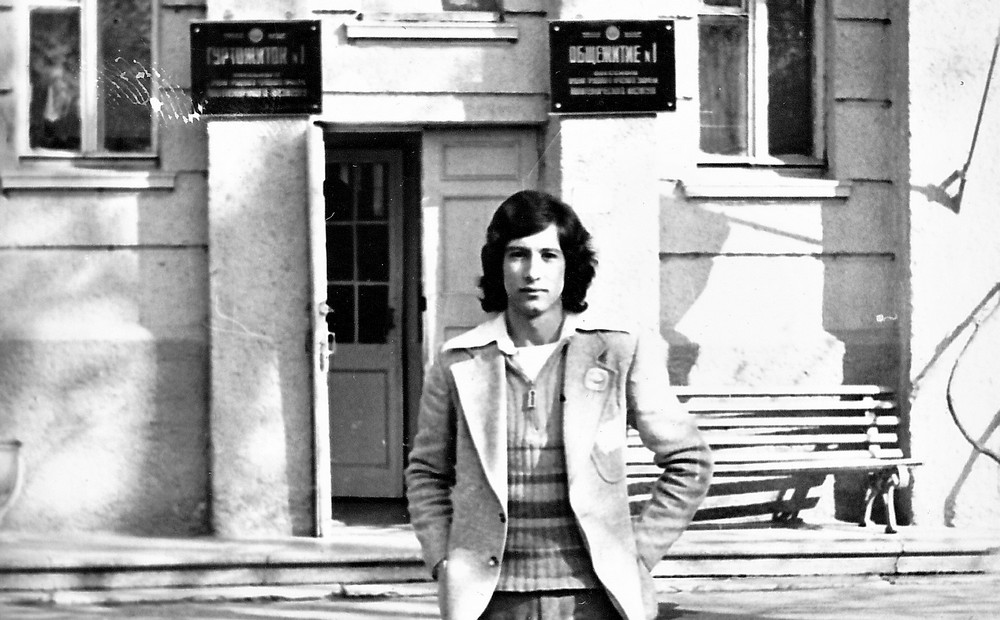

Андрей Хараламбус – известный на Кипре художник. А еще он почетный член Академии художеств РФ. Андреас – один из героев серии интервью «Вестника Кипра» с киприотами, получившими образование в СССР.

Талантливый художник завоевал международное признание. Его произведения украшают Государственную галерею изобразительного искусства, музеи, частные коллекции. Индивидуальные выставки художника всегда представляют собой яркие события в художественной жизни страны. А его творческий путь, вдохновение, история успеха прочно связаны со студенческой молодостью в Советским Союзе.

– Андреас, расскажите о своем пути… в Россию.

– Мой папа, участник Второй мировой войны, был арестован и сослан в концлагерь, который располагался на территории современной Чехии. Там отец пробыл долгих четыре года… Он был человеком левых убеждений. И я тоже. С самого детства!

В одном из районов Никосии находился прогрессивный клуб. А в нем – очень богатая библиотека, где мы могли читать хорошие книги. Там, собственно, я и познакомился с великой русской литературой. Когда я учился в гимназии, мы с другими ребятами в этом клубе ставили спектакли, а еще я сам делал декорации к этим постановкам. Все знали, что у меня есть такой талант, и обратились в Общество кипрско-советской дружбы, где я получил стипендию…

– Так вы оказались в Москве?

– Да, в 1969 году я поступил Суриковский институт – самый известный и, пожалуй, самый значимый наряду с Репинской академией в Ленинграде. Это очень серьезная высшая школа искусств, откуда вышло множество видных советских художников.

Это, согласитесь, было очень давно, и ситуация на Кипре и в России была совсем иной. В то время Советский Союз помогал Кипру стипендиями. Их выдавали молодым людям, у которых не было возможности оплатить свое обучение. Вот я был одним из таких стипендиатов.

Но не все получилось легко и сразу. Ведь я поехал в СССР, совсем не зная русского. У нас была группа из десяти человек, многих отправили в институт имени Патриса Лумумбы. А меня и одного будущего театрального режиссера – на подготовительные курсы в МГУ. Там я и выучил язык.

– Сложно давался русский?

– Я бы не сказал. Я окончил курсы на два месяца раньше, чем все остальные, получил первую премию от МГУ и два месяца учился в Суриковском вместе с другими ребятами, чтобы получить опыт художественных работ. Очень высокого уровня школа. Я считаю, что нет аналогов во всем мире. Я получил очень серьезные занятия по живописи, рисунку, композиции, огромный ряд теоретических знаний – всеобщей истории искусства, были уроки по русскому искусству, основам архитектуры.

Я считаю, что русский и греческий языки очень похожи. Грамматика, падежи, глаголы – все имеет одну основу. И мне это очень помогло. Потом я старался все время жить с людьми, с которыми можно разговаривать по-русски. Через три недели проживания в Москве я уже рассказал учителю анекдот. Я очень люблю читать русскую литературу, и мне это очень помогло.

Тогда я очень хорошо знал русский! Но прошло ни много ни мало 54 года, и сейчас я уже плохо говорю.

– Как вы оцениваете уровень обучения?

– И в то время, и сейчас русская школа – единственная в мире, в которой знания основываются на академическом подходе: то есть художник не только рисует – он является всесторонне образованным, мудрым человеком, который подходит к живописи как творец!

У нас преподавали великие профессора, художники, которые вели мастерские, великолепные советские историки: Михаил Алпатов, Юрий Колпинский, Николай Третьяков – внук того самого Третьякова, который создал всемирно известную Третьяковскую галерею. Алпатов – мудрый человек и знаток всеобщей истории, один из трех людей, которым всегда была открыта дверь в мастерскую Пикассо. Они были невероятно близки! Я считаю, что все эти люди сыграли огромнейшую роль в формировании меня как творческой личности.

Вообще мы очень много трудились, даже по субботам на протяжении всего дня. На первом и втором курсах минимум по десять часов: шесть часов – практическая работа, рисунок и живопись, работа с моделью, а потом еще было по четыре часа теоретических уроков ежедневно. И в то время занятия нельзя было пропускать. Три раза прогулял – отчислен! Все было очень строго.

Я считаю себя счастливым человеком, потому что имел возможность учиться в таком вузе и получить там знания, которые открыли мне дорогу в творческую жизнь.

Кстати, после окончания Суриковского моя дипломная работа, которую я защитил в 1971 году, осталась на несколько лет в СССР, так как была выбрана для выставки лучших дипломных работ. В нее входили четыре эскиза размером 1*5 метров к большим фрескам, каждая из которых 5*4,5 метра. Экспозиция была представлена в Академии художеств в Москве, в Манеже, а также в Ленинграде и Киеве. Еще о моей работе сделали публикацию в художественном журнале.

– Какие у вас были первые впечатления от Советского Союза? Ваши ожидания оправдались?

– Да! Москва ведь не первый город, куда я попал по приезду в Союз. С Кипра я прибыл на теплоходе в Одессу, а уже оттуда целые сутки ехал на поезде через Киев в Москву. Представьте, молодой парень, 21 год, впервые уезжает с Кипра и видит такие просторы, леса, реки – это был неописуемый восторг!

А Москва… Люди были очень гостеприимные. Нам показали всю столицу, все ее важные достопримечательности.

– Сейчас вы поддерживаете связь со своими бывшими сокурсниками?

– Со многими поддерживал связь и продолжаю это делать. Но кого-то уже нет в живых, к сожалению.

Я поступил в институт в 1969 году, 54 года назад. После окончания вуза в 1971 году я вернулся на Кипр, проработал здесь три года. А потом мой профессор пригласила меня в качестве ассистента, и я вернулся в Москву, где трудился еще три года.

А потом я посоветовал ей, кого взять в помощники. В итоге этот человек, Евгений Максимов, стал проректором, сейчас он академик. Когда Евгений приехал на Кипр, он спросил совета, кого взять в преподаватели. И я дал ему свои рекомендации.

– Какие уроки или ценности вы унаследовали от жизни в Советском Союзе, от советского образования?

– Подход к живописи! Как в России, так и у меня лично он заключается в огромной требовательности к самому себе. И это именно то, что не очень ценится в наше время в капиталистическом мире. Сейчас ведь главная цель – сделать «бум», создать фурор, удивить людей, а вовсе не углубиться в тему с психологической и философской точки зрения.

Требовательность к самому себе – вот что делает меня по-настоящему счастливым, дарит огромное внутреннее удовлетворение. Я не смогу с легкостью подписать картину, если я полностью не уверен в ее безупречности.

– Какие возможности дала вам учеба в СССР, помогла ли она вам в становлении как художника?

– Большое счастье, что я оказался в Москве в 1970-е годы. Это был салют в творчестве. Причем во всех видах искусств – театр, балет, классическая музыка, опера, литература.

Представьте, еще молодые Евгений Евтушенко, Роберт Рождественский, Андрей Вознесенский, Белла Ахмадуллина… Были поэтические вечера, где они читали свои произведения. Общество этого хотело, поэтому и творчество кипело!

Два знаменитых театра – «Современник» и Театр драмы и комедии на Таганке, их актеры и режиссеры получили такую известность во всем мире, что нельзя было достать билеты за полгода до спектакля! В театре на Таганке режиссером был Юрий Любимов, а в «Современнике» – Олег Ефремов. В то время они творили просто шедевры. В «Современнике» играли сам Ефремов, Евстигнеев, на Таганке – Владимир Высоцкий. Многие актеры «Таганки» были моими хорошими друзьями. Гамлета я смотрел как минимум десять раз. Мы ждали Высоцкого, и ходили смотреть на его игру.

В Малом театре играл Иннокентий Смоктуновский. А ведь его роль Гамлета считается лучшим экранным воплощением этого персонажа во всем мире.

Я был знаком со многими актерами, моя жена была ассистентом Любимова на Таганке два года, и мы даже ходили смотреть репетиции. Она и в кино работала… Было много балетных постановок. Наш ректор делал сценографию в Большом театре, его жена была балериной.

Печатали книги, которые за одну ночь исчезали с полок книжных магазинов. Люди так их ждали!

Вот это огромное счастье – жить в Москве именно в ту эпоху. Москва в те годы была культурным центром мира. Люди приезжали из-за рубежа посмотреть балет. Одновременно играли Рихтер, Ростропович и Ойстрах.

И все это происходило одновременно…

Столица, Москва! Как культурный центр она сыграла огромную роль в формировании меня, моей личности как художника.

– Сравнивали ли вы потом свой опыт учебы в Советском Союзе с кипрской системой образования?

– Нельзя делать такое сравнение, потому что на Кипре первая школа искусства возникла всего пять лет назад. Не с чем сравнить!

Тем временем многие киприоты с моей легкой руки получили образование именно в России, в Суриковском. У меня в Никосии была своя художественная школа, и я своих учеников отправлял учиться туда. Больше пятнадцати студентов закончили этот прекрасный московский вуз. Таким образом продолжались мои отношения, моя связь с этим институтом.

– Каковы ваши достижения как художника в России и на Кипре?

– Огромная честь для меня и доказательство взаимного уважения – это то, что в 2007 году меня избрали почетным членом Академии художеств РФ. Это высочайшее звание, которое только может получить художник. Я считаю это самым большим достижением в моей жизни. Ведь это значит, что мое творчество и работу как педагога высоко ценят и уважают.

Для меня главное, что я прожил свою жизнь в творческой среде. И я всегда буду благодарен Советскому Союзу за ту возможность, которую он мне подарил.

– Расскажите еще интересные истории из своей жизни, которые связаны с Россией и оставили яркий след в вашей памяти.

– В 1977 году я работал педагогом в гимназии в Педуласе. Друзья привезли ко мне в мастерскую Евгения Евтушенко – это была неожиданная встреча. А у меня на стене висело его стихотворение «Иностранец». Он его увидел и сразу заплакал. Евтушенко написал это стихотворение в 1964 году, когда находился в Архангельске. В нем говорится о молодом греке-матросе, который сошел с корабля, сидел на скамейке у причала и вытирал слезы. Поэт спрашивает себя, отчего же он плачет…

На архангельском причале

иностранные суда,

иностранные печали,

иностранная судьба.

И чернявый, как грачонок,

белой ночью до утра

плачешь ты, матрос-гречонок,

возле статуи Петра.

И совсем не иностранно

в пыльном сквере городском

ты размазываешь странно

слезы грязным кулаком.

Может быть, обидел шкипер?

Может, помер кто в семье?

Может, водки лишку выпил?

Может, просто не в себе?

Что с тобою приключилось?

Что с тобой случилось, грек?

А с тобою то случилось,

что ты тоже человек.

И еще тошнее, если,

не поняв твоей тоски,

кто-то спрашивает — есть ли

безразмерные носки.

И глядишь ты горько-горько,

пониманья не ища,

на сующего пятерку

прыщеватого хлыща.

Но идет, хвативший малость,

седобров и меднолиц,

словно грек, печалью маясь,

с русской шхуны моторист.

Моторист садится рядом:

«Выпьем, что ли, корешок!» –

и ручищею корявой

молча лезет в кожушок.

Углубленно, деловито

из кармана достает

переводчицу — пол-литру,

о скамейку воблой бьет.

И сидят, и пьют в молчанье,

и глядят, обнявшись, вдаль

вместе с греческой печалью

наша русская печаль…

(Евгений Евтушенко)

Мы подружились с Евгением. Я показывал ему Кипр, деревни, церкви. Как-то заехал в гостиницу, чтобы забрать его на экскурсию, а он мне говорит: «Посмотри, что я написал вчера». Это было стихотворение «Перистерона». Сейчас оно очень известно на Кипре, потому что его перевела на греческий язык поэтесса Элли Пеонидес.

Еще история была… Я находился в России. Поехали мы с друзьями в Переделкино. Вы знаете, там жил Пастернак, и там же его могила. В окружении трех сосен мраморный монумент с профилем поэта, созданный известным советским скульптором Эрнстом Неизвестным. Была зима, сугробы высотой два метра. На стене кладбища я увидел красивые колючки и по этому снегу полез – уж очень мне эти колючки захотелось сорвать. Тут останавливается «волга», и выходит… Белла Ахмадуллина. Так я познакомился с великой поэтессой.

– Что бы вы порекомендовали молодым людям, которые сомневаются, стоит ли им ехать учиться в Россию?

– Я считаю так: чтобы искусство было великим, оно должно быть построено вокруг одной оси, и эта ось – человек. Если центром ваших интересов, творчества, идей, вдохновения стал Человек вместе с такими качествами, как гуманизм, альтруизм, то тогда вам точно надо ехать учиться в Россию!

Беседовала Костина Полина

Редактировала Инна Ухова

Фото были сделаны во время интервью в галерее художника