Известный многим жителям Кипра художник Христос Фукарас – выпускник Московского государственного художественного института имени В. И. Сурикова. И, как и многие другие киприоты из этой серии интервью, Фукарас с удовольствием вспоминает свою учебу в СССР.

Мастер поражает своей опытностью и жизнерадостностью. Его картины сложны в техническом плане, содержат много тонких деталей и переходов в иные формы, симбиоз красок, тонов, игру линий и образов. Своим творческим путем, как считает художник, он во многом обязан профессиональному художественному образованию, полученному в Советском Союзе. Современное название вуза, в котором учился Фукарас: Московский государственный академический художественный институт имени В. И. Сурикова при Российской Академии художеств.

– Уважаемый Христос, каким был ваш путь в Советский Союз?

– Путь в мою самую любимую страну начался, когда мне было три года и я стал рисовать.

Я родился в деревне Киссонерга в 1944 году. В моей семье не было людей, связанных с творчеством или искусством. Родители – обычные фермеры. Жили бедно и просто, игрушек в деревне у детей не было. Их заменяли сады, поля, домашние животные. Дети развлекали себя сами. Да и на игры особо времени не было. Мы помогали родителям: пасли овец, убирали двор и делали все, что от нас требовали взрослые.

А Кипр был тогда в своей первозданной красоте. Это не могло остаться незамеченным мною. Я любил рисовать, это поражало всех взрослых, и папа поддерживал мои стремления, покупая краски.

В школе наш учитель начальных классов Костас Эконому сам занимался живописью и давал нам уроки рисования. И это развивало мои художественные наклонности.

Одним из любимых увлечений в детстве был театр теней Карагиозис. Его создал житель нашей деревни Янис Киссонергис. В нем занимались многие ребятишки. Я был самым младшим. Ширмой служил нам стол, мы сидели под ним, а над ним водили своих героев и разыгрывали юмористические диалоги смешными голосами. Персонажей и декорации мы создавали сами. Маленькие художники и актеры. Были просто фанатиками своего театра.

В деревне было много детей всех возрастов, и большинство увлекались рисованием. Создавали пейзажи, натюрморты. Мы подрастали. Кто-то забросил свое увлечение, многие разъехались.

А я продолжал рисовать. Каждый год перед Пасхой и Рождеством устраивал выставки своих работ в деревенском кафе. Творчество и учебу в школе приходилось совмещать с тяжелым деревенским трудом. Я помогал во всем, что мне было по силам. И эти моменты хорошо отпечатались в моей памяти. И позже сцены деревенской жизни нашли отражение в моих полотнах.

После окончания школы я очень хотел получить профессиональное художественное образование. Но моя семья не имела средств, чтобы меня куда-то отправить учиться. Было одно предложение – получить профессию… агронома в Германии. Но разве об этом я мечтал? Разве это было моим призванием? Я мечтал стать только художником, но желание пришлось отложить до лучших времен на… целых семь лет.

– Чем вы занимались в этот период?

– После окончания средней школы я поехал в Никосию, устроился на работу чертежником в архитектурное бюро Ставроса Эконому. Навыков и нужных для этого знаний не имел. Все постигал в процессе работы. Семь лет трудился в бюро – и не переставал писать картины. Дистанционно поступил учиться в греческое представительство французской школы искусств. В то время была и такая система обучения. Мне присылали по почте задания и материалы. Я все выполнял и изучал самостоятельно и отправлял на проверку преподавателям. Получал высокие оценки. Меня хвалили, и это было хорошим стимулом. Правда, это мало сказывалось на развитии как художника.

Я постоянно участвовал в выставках молодых кипрских художников. А также был активистом ЭДОН (молодежное крыло коммунистической партии АКЕЛ). И как-то мои работы увидел известный кипрский художник Соломос Франкулидес. Как сейчас помню он воскликнул: «Да ты не “фукарас” (моя фамилия произошла от греческого слова, означающее прозвище проигравшегося человека и ставшего бедняком), ты богатый!» Он имел в виду, конечно же, не материальную сторону, а увидел мои способности. Он сказав, что мои техника и стиль письма – как у профессионала. «Тебе нужно дать стипендию для получения высшего художественного образования в Советском Союзе».

К решению этого вопросу подключился первый секретарь ЭДОНа. Также мой друг, журналист газеты «Харагви» и художник-график Хамбис Цангарис все время мне говорил, что нужно ехать учиться именно в Советский Союз. Там сильная школа. Он трудился и жил в Москве, тоже хотел учиться здесь, но тогда иностранным сотрудникам не позволялось совмещать образование с работой. Позже он тоже поступил учиться.

Вскоре мои документы рассмотрели, в 1969 году я получил стипендию на обучение в Московский государственный художественный институт имени В. И. Сурикова. Этот было счастьем для меня.

– Что вы тогда знали о Советском Союзе?

– Не очень много. Что-то рассказывал мой друг журналист. Что-то ребята, которые уже учились в разных вузах страны. Предстояло все увидеть и почувствовать самому.

Москва предстала передо мной огромным городом искусства, культуры и цивилизации. Десятки музеев, театров, парки, много интересных мест и мероприятий. Конечно, после Кипра, где культурная жизнь была ограниченной, проявилось огромное внутреннее желание учиться здесь.

– Как происходила ваша интеграция в новой стране?

– В Москве меня направили на подготовительные языковые курсы в Московский государственный университет. Не буду скрывать: мне очень тяжело давался русский яык. На корабле по дороге в СССР впервые услышал русскую речь, было ощущение, что люди говорят так, как будто из живота жилы тянут. Греческий более легкий для восприятия, а тут… Я не понимал, как они могут говорить на таком языке. Как я-то буду говорить?

Среди всех иностранных студентов нашего курса в МГУ я был самым взрослым. Разница с ребятами – пять-восемь лет, и мне сложно было опять усадить себя за парту после большого перерыва в образовании, сложно сконцентрироваться. Очень трудно было на занятиях. То, что ребята помладше понимали с первого раза, мне приходилось усваивать дольше. Но педагоги были терпеливы ко мне, и добры, и строги. И проявляли со мной высокое педагогическое мастерство.

Среди всех моих кипрских друзей-студентов я хуже всех говорил на русском языке. Но эти ребята были связаны с языком и литературой, имели богатую практику и целенаправленно изучали предмет. Один – будущий журналист, другой – поэт. А я, хоть и гуманитарий, но из другой категории – художественное творчество. Я сам по себе немногословный человек, и на родном греческом много не разговариваю. Весь язык художника – в его работах, на холсте, на полотнах. Все, что я хочу сказать этому миру, я выражаю в картинах.

В МГУ потрясающе преподавали русский иностранцам. Занятия длились несколько часов – теория, много практики. У меня появилось огромное количество русских друзей. Многие помогали мне покорять язык и решать бытовые вопросы.

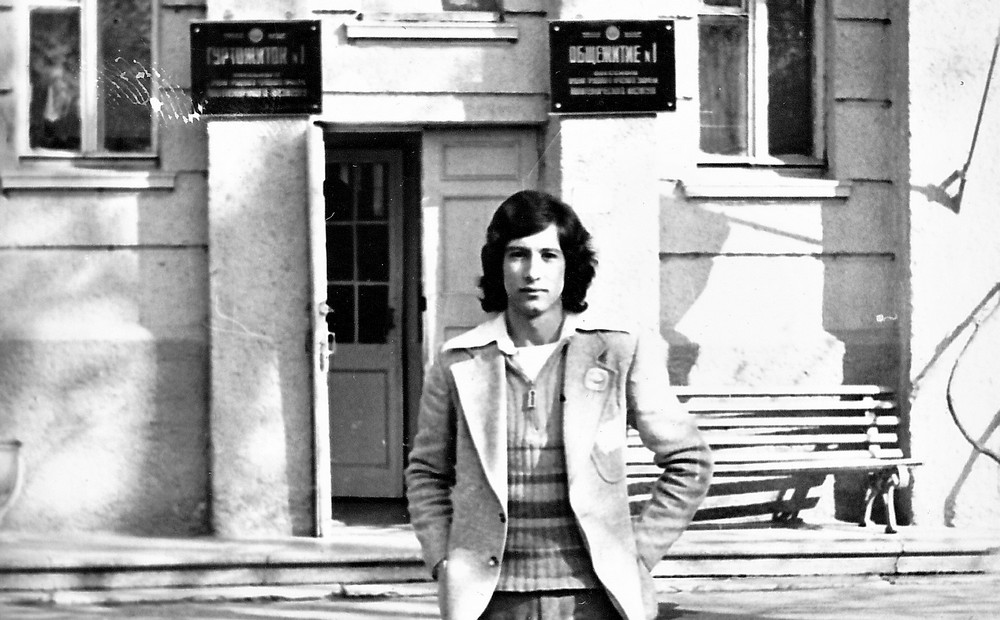

В 69-м году в моем институте не было своего общежития. Иностранных студентов принимали не много. Но с Кипра здесь уже учился Андреас Хараламбус. Он младше меня, но приехал в Советский Союз годом ранее. Нас распределили по студенческим общежитиям разных творческих вузов. Первый год я жил с будущими циркачами. Вот мне повезло! Они репетировали в коридорах общежития. То жонглеры с булавами, то клоуны с шутками, то гимнасты и акробаты летят по лестничным пролетам с трюками, так что дар речи теряешь. Когда вспоминаю свою «цирковую» жизнь, мне становится весело.

Потом меня поселили к студентам ГИТИСа, а там актерские страсти кипели, и поэзия, и песни, и спектакли, и жизнь, и слезы, и любовь. А для меня – хорошая языковая практика. Однажды в общежитии меня приняли за грузина. Конечно, я же первое время говорил по-русски с акцентом. Но впоследствии меня уже никто не принимал за иностранца. Такие теплые у русских отношения были.

С тех пор прошло почти полвека, и я ничего не забыл и сейчас неплохо, как мне кажется, говорю и общаюсь на этом языке. Дома разговариваем и на русском, и на греческом.

– Как готовили профессиональных художников?

– В институте имени В. И. Сурикова сначала было два года общей подготовки, а потом четыре года специализации и защита диплома. Моим наставником была профессор и руководитель мастерской монументальной живописи Клавдия Александровна Тутеволь. Она – Учитель своих учеников и ученица Александра Дейнеки. Ее работы украшают многие здания в Москве. В 1975 году она стала заслуженным художником РСФСР.

Процесс обучения был выстроен в систему: три часа живопись, три часа рисунок, на теорию отводилось четыре часа. А дома нужно выполнить разные композиции. Много эмоциональных и физических сил требовалось. Самый главный язык художника – его творчество, его взгляд, его мироощущения, изложенные в рисунке, эскизе, на холсте. Весь твой внутренний мир – в твоей работе.

До обучения в Москве я думал, что у меня великолепные знания и навыки, а когда попал в мастерскую Суриковского института и увидел работы студентов, которые так же, как и я, только поступили учиться, и тех, кто уже учился, увидел работы педагогов – я был шокирован. Это был очень хороший уровень, до которого, как я тогда подумал, мне никогда не дотянуться. Зачем они приехали учиться, если они уже и так пишут как художники? Был виден их хороший уровень подготовки. Многие прошли с детства обучение в художественных школах. А я, как мне казалось, просто художник-самоучка.

Представляете, тогда в мастерской я впервые увидел мольберт. Да-да. На Кипре ничего подобного не было. Я даже не знал, как им пользоваться. Когда приехал потом на Кипр на каникулы, своими руками сделал для себя мольберт.

В первое время я старался понять и войти в этот ритм. Изучал глазами все моменты, все детали, все штрихи, каждое движение. Смотрел на этот мир широко открытыми глазами, боясь пропустить любую даже простую для меня деталь. Как рисуют, как создают свои работы эти русские! Я не выходил из мастерской даже на перерывы. К третьему году обучения я освоил многие важные азы и стал одним из сильнейших учеников.

Шикарные условия были созданы для нас. В нашей мастерской занимались всего четыре человека – и на всех три педагога. Мои коллеги по классу были очень сильные и талантливые. И в такой среде невозможно было отставать. Дух соперничества в хорошем смысле. Жажда знаний и стремления были настолько высокими, что мы соревновались даже в том, кто первым утром войдет в мастерскую. Не шли, а бежали на занятия.

Я учился с теми, кто впоследствии стал очень знаменитым в России. Например, Иван Лубенников – после защиты диплома его оставили работать в институте. Он преподавал много лет, стал профессором, членом Российской академии художеств, получил звание народного художника РФ. Талантливый, умный, успевал все. С 2005 года в течении трех лет совместно с четырьмя другими художниками оформил три станции Московского метрополитета: мозаики на своде северного вестебюля станции «Маяковская», панно из травленого металла на «Сретенском бульваре» и интерьр «Славянского бульвара». Его композиция из металла и литого стекла «Курочка Ряба» украшает станцию метро «Мадлен» в Париже. Оформил фасад Московского театра на Таганке конструкциями из металла. Некоторые его произведения хранятся в Третьяковской галерее и Государственном Русском музее.

Педагоги рассказывали о нашей группе и как мы учились последующим поколениям студентов многие годы спустя.

– Какие работы вы создавали в свои московские годы?

– Было много разного. Конечно, почти всегда Кипр. Мне хотелось всем рассказать о своей родине. Педагоги не ограничивали нашу творческую фантазию и волю, свободу самовыражения, но при этом четко следили за тем, чтобы мы овладели арсеналом классических форм и методов и прочными знаниями. В этом основа мастерства. И все складывалось отлично, но в июне 1974 года я приехал на Кипр на каникулы. А в июле произошли известные трагические события. Турция вероломно захватила северную часть Кипра. Огромная трагедия для сотен тысяч людей. Словами страшно передать. Я отправился добровольцем воевать, как и большинство мужчин. Я видел много горя. Испытал стрессовые ситуации на себе. Погибшие, раненые, бежавшие от войны люди, пропавшие без вести, разоренные дома, пожары, дети-сироты, зверства противников. Мне было это очень тяжело видеть. Я не понимаю, как можно лишать людей жизни, как можно с оружием прийти в их дом. Это вторжение отозвалось в сердце каждого киприота и изменило наши жизни.

Я не смог вовремя вернуться в Москву на учебу. Из-за военных действий были утеряны мои визовые документы в учреждениях. Возвращения в институт затянулось на несколько месяцев. Мои русские друзья все очень сильно переживали за меня. Думали, что я уже не вернусь, жив ли я вообще. У меня не было возможности с кем-либо связаться.

Потом мои документы нашлись, меня отпустили из расположения части добровольцев. Но в Москву я вернулся уже совершенно другим человеком. У меня полностью изменилось мировозренние, творческие настроения и взгляды. Я начал активно писать, изменилась тематика. В моих работах теперь полностью отражалась трагедия Кипра и людские судьбы. Вся боль, напряжение и переживания, которые накопились во мне за эти месяцы, весь мой крик души – все это было в работах многие годы. Как человек я получил огромную психологическую травму, а как художник – новое художественное мировосприятие.

Преподаватели не вмешивались в мой внутренний мир, мне оставили немного свободного времени в учебном процессе для развития этой темы. И я был очень благодарен им за это. Я начал отходить от общего подхода в учебной программе и как художник начал искать свою линию и нашел свой путь. Начал писать по-другому. Византийское искусство стало основой. Через него показал эти проблемы, страх, напряжение. Передал всю атмосферу произшедшего и внутреннее состояние. Моя дипломная работа была посвящена кипрской трагедии.

– Какими интересными событиями была наполнена ваша студенческая жизнь?

– Свободное время было неразрывно связано с нашим творчеством. Мы посещали все выставки в Москве, бывали в театрах. «На картошку» в колхозы художников не отправляли. Нас вывозили на летние базы практики института. Мы там много писали. Были поездки в союзные республики. Как меня поразил Узбекистан! Хлопковые поля, женщины в национальных костюмах. Какой прекрасной, ни на что не похожей была Рига! Я в восторге от зимней Уфы, где оказался по приглашению институтского товарища. Даже на рыбалке там побывал.

Холода в России – это отдельная тема. Трудно привыкнуть. Была однажды даже смешная ситуация. Как-то поехали на экскурсию в Ростов. У меня не было теплой одежды, и друг одолжил мне свое длинное черное пальто. В студенчестве я выглядел неформатно. Распущенные волосы до плеч, лента-хайратник, одежда в стиль. Идем группой по улице в одной деревне. Увидели меня такого бабушки, сидящие на скамейках у домов, повскакивали, перекрестились «свят-свят, батюшка приехал» – и кто за мной, а кто по домам врассыпную.

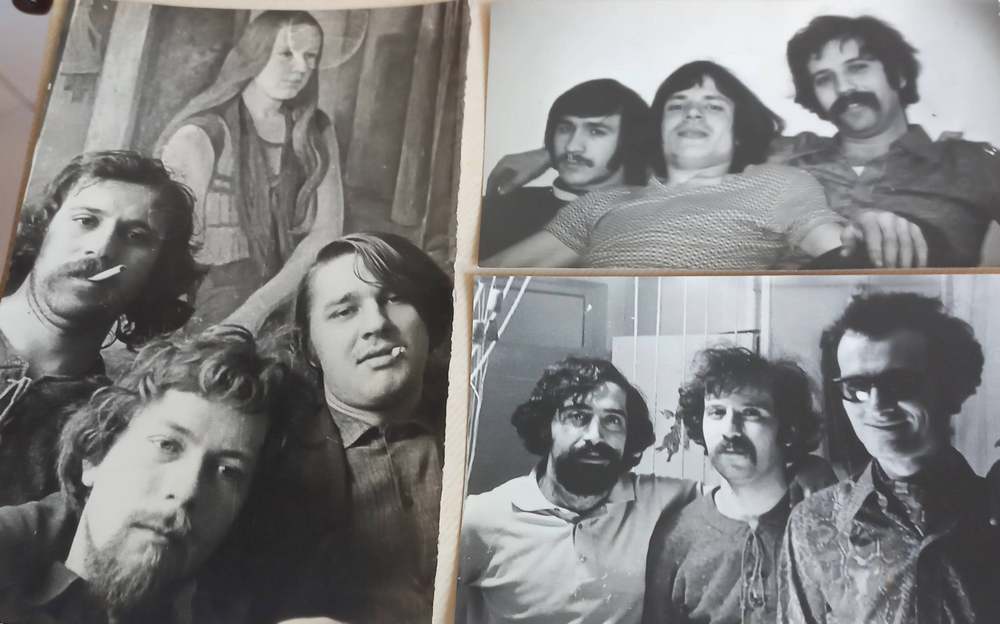

Часто мы помогали делать декорации для постановок в различных театрах. При нашем участии проходили разные концерты. Вместе с Андреасом Хараламбусом мы сделали несколько выставок с работами о Кипре. И, конечно же, когда были дни кипрской культуры в Москве, активно участвовали.

– Наверное, лично общались и с великими художниками…

– Мне довелось большую часть своей жизни общаться с великими художниками. Это не только мои педагоги и однокурсники. Это люди, ставшие моей семьей. В институте я встретил любовь всей своей жизни, мою дорогую Мариам Суханову. Мы создали крепкий на многие годы творческий и семейный союз. В этом году 45 лет нашей семье. Это огромное счастье для меня.

Супруга – из большой семьи русских и армянских художников. Ее отец Александр Суханов – автор произведений монументального искусства, участвовал в восстановлении панорамы «Оборона Севастополя» под руководством В. Н. Яковлева, создал мозаику «А. В. Суворов» для станции московского метро «Комсомольская» под руководством Павла Корина, совместно с коллегами работал над панорамой «Бородинская битва». Участвовал в разных выставках. Он видел то, что было неподвластно другим. ,

Мама Мариам – армянская художница Лавиния Бажбеук-Меликян. Мастер натюрмортов и портретов. Как художники они влияли друг на друга. Дед Мариам – Александр, ее тетя Зулейка и дядя Вазген – династия художников Бажбеук-Меликян. Их работы в музеях многих городов России, Армении, в частных коллекциях в разных странах.

Институт имени Сурикова стал оплотом для всей нашей семьи. В его стенах повстречали друг друга родители Мариам и мы. Наша младшая дочь Катерина – тоже художница, получила образование здесь же, и со своим мужем скульптором Арсентием Лысенковым познакомилась в нашем вузе.

Родители Мариам жили в знаменитом Красном доме художников в Новогиреево (так называемом доме В. А. Фаворского). Там бывали разные знаменитые люди: художники, поэты и другие представители творческой интелегенции. Я не просто общался, со многими мы дружили долгие годы.

– Что было после окончания обучения в Советском Союзе?

– После получения диплома в 1976 году вместе с другом-журналистом Тасосом Ангели уехали в Грецию, в Афины. Остаться в Советском Союзе, несмотря на все благоприятные условия жизни, я не хотел. Для меня место силы – моя родина и мой дом. В Афинах я сделал выставку своих работ о турецком вторжении и трагедии Кипра для галереи ОРО, также организовал выставку в городе Эрмуполис на острове Сирос. А потом вернулся в Пафос.

На родине нас хорошо приняли творческие круги. Я год творил как свободный художник, организовал выставку в Никосии. После Афин я взял реалистическое направление, затем архаическое. Я реалист, люблю природу и возвращался к ней в тяжелые моменты. Истории Кипра, жизнь предков – все это в моих работах.

Потом женился. Ох, как мы жили! Мастерская была там же, где и жилая комната. Я-то уходил на природу писать, а Мариам работала дома. Комната без окна. Чтобы в мастерской был свет, мы снимали дверь с петель. Художнику не важен быт. Главное – вдохновение. Днем я работал в средних школах. Ездил в Полис, Пиргос, Помос и другие деревни. А ночами напролет часов до пяти утра писал, и Мариам говорила: «Зачем ты снимаешь одежду, тебе через час на работу вставать». Двадцать четыре года трудился учителем в средних школах Пафоса и его окрестностях. Некоторые мои ученики с моей подачи поступали и в наш институт, и в другие.

– Как складывалась на Кипре карьера жены-художницы?

– Кипр пришелся по душе Мариам. Она осваивала язык. Нелегко ей было. Кипрский диалект учила на слух от моей мамы. Приходили в гости друзья-киприоты, и им было забавно, как Мариам делает ошибки. А она требовала: исправляйте меня, помогайте. Постепенно освоила.

Появились наши дочери. Лавиния и Катерина. Обе названы в честь своих бабушек. Мариам занималась бытом. А как художник написала много потрясающих картин. Я всегда поражаюсь, как она успевает много работать, заниматься домашними делами, помогать с внуками. Она мой главный критик, коллега, друг.

Мы иногда вспоминаем интересный момент нашего великого переселения. В начале нашей кипрской жизни привезли из Советского Союза мольберт, много русских книг по искусству и класику, холодильник и стиральную машину советского производства, старенькую швейную машину «Зингер». Хорошо подготовились к непростым бытовым условиям жизни на Кипре. Груз отправляли по морю. Потребовалось заплатить пошлину. В русской таможне, узнав, что груз принадлежит художникам, попросили нарисовать наглядные материалы и взяли символическую пошлину. А вот на Кипре тогда за ввоз товаров взимали сбор на помощь беженцам. И когда с нас потребовали сумму, я сказал: «Я недавно диплом получил, я возвращаюсь на родину». И к нам отнеслись с пониманием.

Деревянные доски из России, из которых были сделан контейнер для багажа, мы использовали для полок в нашей комнате, и сохранили их, и сейчас еще пользуемся. Это уже как семейная реликвия.

Вместе с Мариам мы оформили монументальными работами многие гостиницы Кипра. Например, в Пафосе в отелях «Синтьяна», «Квинс Бэй», в «Посейдонии» в Лимассоле – барельефы нашего производства. Участвовали в выставках на острове, в разных странах. Принимали гостей из России. Много раз у нас бывали родители жены. Часто путешествовали по Кипру, Армении, были в Грузии. Создавали везде свои произведения.

В 2015 году сделали выставку «Художники одной семьи» (думаю, всем понятно, чьи работы туда вошли) в Москве, а потом на Кипре.

– Ваши самые важные достижения в жизни?

– Конечно же, мое образование, полученное в Советское Союзе, и все мои работы. Я организовал 22 профессиональные выставки своих работ. Было много совместных выставок с художниками Кипра и других стран.

Моя большая гордость – принятие в члены Российской академии художеств в 2005 году. Это очень почетно.

И конечно же, главное достижение – продолжение нашей семейной династии художников. Старшая дочь Лавиния не пошла по нашим стопам, она археолог, и ведь это тоже творческая профессия. А вот младшая Катерина Фукара (у нее много произведений, более десяти выставок) и наш зять Арсентий Лысенков создали свою арт-студию в Пафосе, где обучают детей и взрослых рисованию и другим арт-искусствам. У них много интересных проектов, уже привлекших внимание общественности.

Дочери подарили нам пять внуков, и они начинают рисовать. Когда в мою мастерскую кто-то из них приходит «работать» – нет большего счастья в жизни! Возможно, и они выберут наш путь.

– Поддерживаете ли отношения с однокурсниками и друзьями в России?

– Конечно. Всю жизнь дружили с Иваном Лубенниковым. К сожалению, его не стало в 2021 году. Жизнь… Люди уходят. Это грустно. Замечательные отношения со студенчества с Виктором Харловым. Он академик, член Российской академии художеств и народный художник России. Наша дружба – показатель того, что русские люди с открытой, доброй, светлой душой, преданные товарищи.

У выпускников института имени Сурикова есть хорошая традиция – после получения диплома обмениваться своими работами. Мы все сохранили, это в нашем доме на видных местах. И теперь это память об одном из лучших периодов нашей жизни, который повлиял на всю судьбу, это память о людях, с которыми жили и живем, что-то создавали, и еще многое создадим.

Многолетние отношения с теми, кто учился в СССР и живет на Кипре. Художники Андреас Хараламбус и Хамбис Цангарис, поэт-переводчик Йоргас Молескис, журналист-правовед Софоклис Софокли и все наши друзья. Всегда находим время для общения. Нам есть что вспомнить. Нас объединил Советский Союз, мы многому научились в этой стране, и годы учебы – это просто рай.

Беседовала Наталья Питман

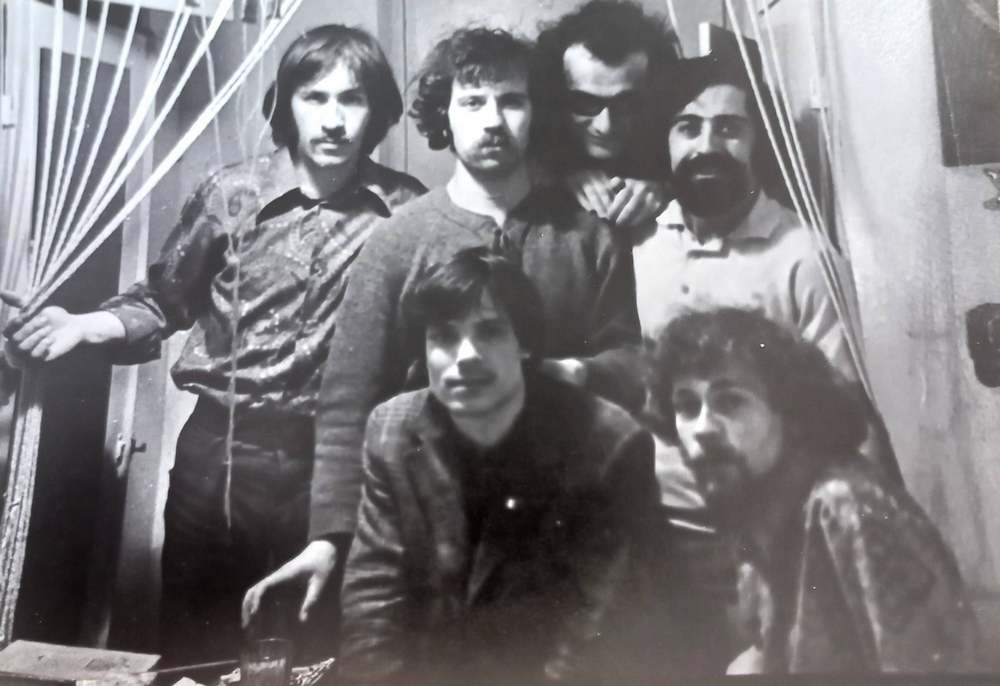

Фото из личного архива Христоса Фукароса